受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

中小企業診断士の1次試験の科目「運営管理(オペレーション・マネジメント)」は、生産現場や店舗運営などに関する知識が多く2次試験との関連も深い重要な科目です。

覚える量は多いですが現場レベルの論点が多くイメージしやすいため、比較的勉強しやすい科目と思います。とはいえ、科目合格率は20%以下の難しい科目ではあります。

私が運営管理の勉強を始めたばかりの頃は、以下のように感じていました。

試験範囲が広く覚える量が膨大ですが、暗記問題が比較的多いので勉強すればしただけ得点がアップしやすい科目です。

運営管理の勉強は楽しいのですが、最初得点が伸びなかったです。そこから繰り返し学習を実践し効率よく勉強することで、1次試験の中で最高の83点を取ることができました。

2次試験との関連も深いので、頻出から重点的に勉強するのが、限られた時間の中で合格を目指すためには重要です。ここでは、より実践的で効率良い勉強法を紹介したいと思います。

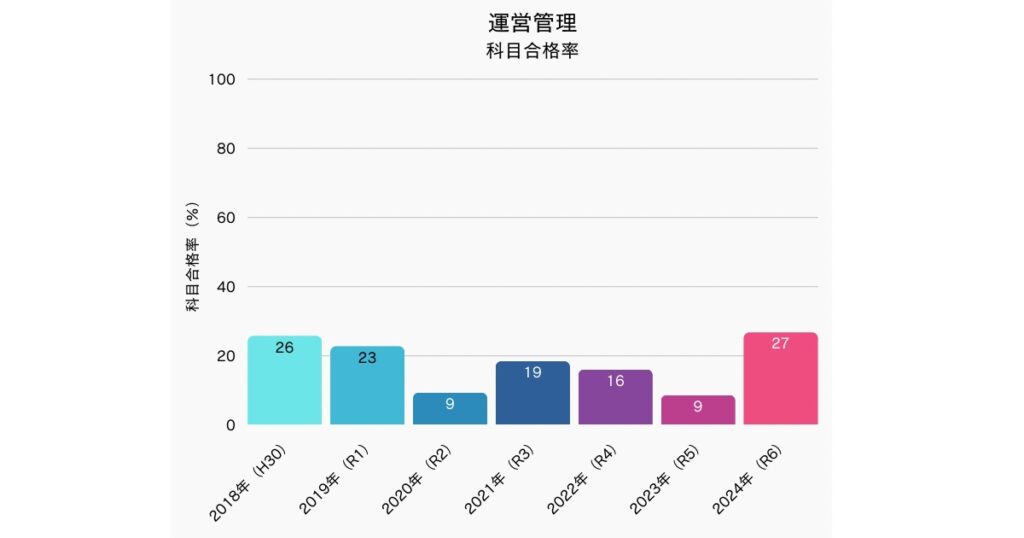

平均合格率:18.3%(直近7年)

2次試験との関連:事例Ⅱ/Ⅲ

多くの受験生が勉強していて一番楽しい科目。

企業経営の現場で必要となる、生産管理や店舗・販売管理の知識が問われます。2次試験でも出題される内容なので、具体的な現場をイメージした深い理解と応用力が求められます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 試験時間 | 90分 |

| 配点 | 100点満点 |

| 問題数 | 40~43問ほど |

| 試験日 | 1日目 4科目目 |

試験時間は90分、問題数が40~43問ほどなので、1問当たり約2分ほどで解く必要があります。1日目の最後の科目ということもあり集中力の維持が肝心です。

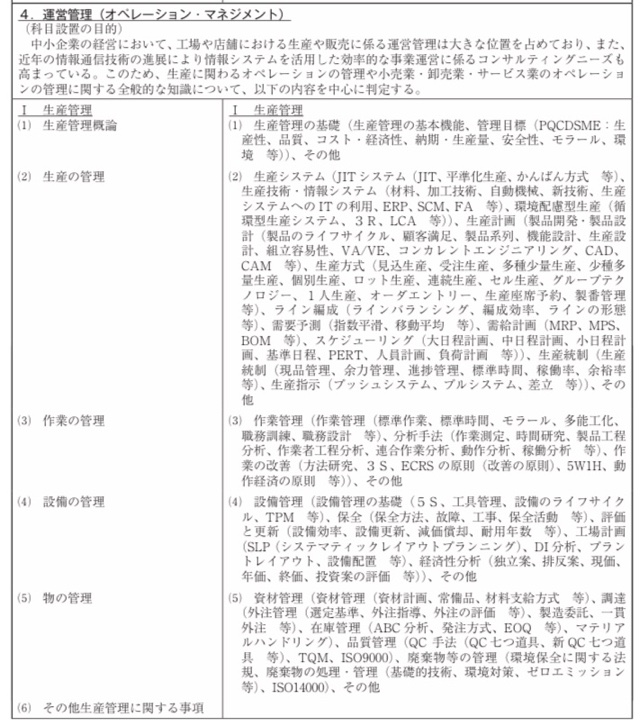

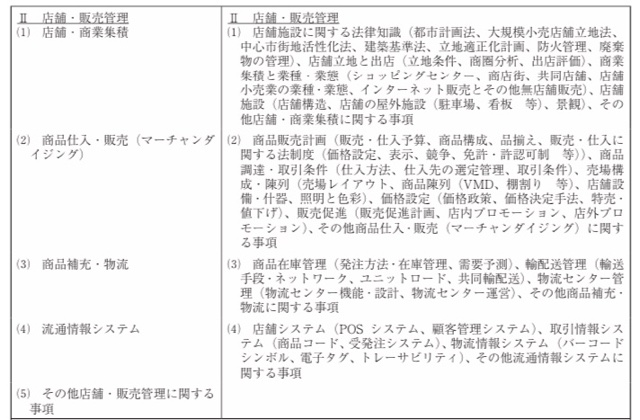

出題範囲は大きく分け、以下の2分野です。

以下は、令和6年度の1次試験案内に記載されている、試験範囲です。

過去7年間の運営管理の科目合格率は、8%~25%とかなり振れ幅があります。この科目に限った話ではないですが、年によって難易度が乱高下します。

必要な勉強時間は、人によりますが120時間ほどと言われています。科目合格率が低い年だと一桁なので難しい科目と言えます。

以下で解説しますが、2次試験との関連も強い科目なので、時間をかけて勉強する必要があります。

2次試験の事例Ⅱ(マーケティング・流通)、事例Ⅲ(生産・技術)に、運営管理の論点が出題されます。

2次試験では、直接用語の意味を問われるような問題は出ませんが、運営管理の知識を前提とした解答を求められます。

例えば、

解答として、運営管理の知識を前提とした診断・助言を行い解答文を構成する必要があります。解答文を構成するためには、運営管理のさまざまな知識が求められることになります。

独学の方も予備校受講者も同じく、私も実践していた効率的な勉強法を紹介したいと思います。予備校を受講する方も、大まかな勉強のスケジュールは予備校の講義に従いますが、普段の勉強(特にアウトプット)は独学の場合と変わりません。

運営管理は勉強していると、自分の会社での実務との関連も多く、店舗管理などは実際に自分の目で確かめることもできるので、具体的なイメージがしやすく勉強が楽しい科目です。

特に店舗管理などは、実際にコンビニやスーパーへ行った際に、店舗設計や陳列方法などを目で見ることができるので、知識と紐付けることで具体的なイメージが残り暗記しやすかったです。

1次試験の内容は、暗記科目なので勉強すればしただけ得点に現れやすい印象です。ただし、試験範囲が膨大なので、最初に勉強した細かい論点がすぐに頭から抜けていってしまいました。

そこで重要なのが繰り返しの学習です。

演習問題(TACスピード問題集など)は、時間に余裕がなければ過去問優先をおすすめします。私は過去問しかやりませんでした。ただでさえ1年分の問題量が多いので、問題を解き、不明点の再学習でかなりの時間が掛かります。

私は1次試験を3回受験していますが、1・2回目はこの繰り返しがおろそかになり中途半端な点しか取れませんでしたが、3回目に気合いを入れ直し繰り返し学習を実践することで、1次試験の中で最高点を取ることができました。

運営管理には図表問題や計算問題があります。

覚える公式や図表は多くなく、計算も簡単(財務会計と比べるると)なので、確実に解答できるようにしましょう。

特に、計算問題は毎年数問は出題されます。私の場合、確実に解けるよう試験の2か月前くらいから計算問題だけ集中して繰り返し解き、確実に得点できるようにしていました。

テキストを読むだけや、公式を書き写すだけでは覚えません。繰り返し問題を解いて覚えましょう。過去問や問題集でも良いので、何回も問題を解くことで記憶が定着していきます。

独学の方も予備校受講者も同じくですが、インプットとアウトプットを繰り返すことで、対応力を高め知識を定着させることが大事になってきます。

「運営管理」がどうしても苦手という方は、科目別で通信講座を受講することができます。

独学の方やあまり費用を掛けたくないにも、1次試験の科目別で講座を受講することができるので、費用を安く抑えることができ、苦手科目を克服することができます。

中小企業診断士の1次試験対策を科目別に受講可能なオススメの予備校・通信講座について、別記事でまとめているのでこちらも参考にしてください。

運営管理の頻出論点を以下の記事でまとめています。

ただし、ここで紹介している内容はあくまで用語レベル、これだけ覚えても問題は解けません。過去問学習が必須の科目で、より深い論点の知識定着が求められます。

運営管理を独学で勉強する方に、おすすめのテキストと過去問題集を紹介したいと思います。

TAC出版のスピードテキスト、通称「スピテキ」。多くの書店で扱われている人気の参考書です。

科目別になっており体系的に学ぶことができます。論点毎に過去の試験の出題傾向も分析されていて、メリハリを付けた学習ができます。

過去問題集は、「論点別」と「年度別」にまとまっているもの2種類があります。好みで選べば良いと思います。

ちなみに、過去問は中小企業診断協会のホームページからもダウンロードが可能です(問題だけ、解説はなし)。実際の試験問題用紙に書き込んで解きたいという方は、問題をダウンロード印刷し繰り返し利用が可能です。

私は、タブレットに10年分くらいダウンロードして持ち歩き、外に出たときにいつでも問題が解けるようにしていました。

過去10年分の過去問が各科目で論点別に掲載されています。問題毎に出題頻度が記載されているので、苦手な論点や頻出論点を集中して効率よく解くことが可能です。

こちらはTAC出版の過去問。過去5年分が年度別に掲載されます。TACでデータリサーチによる正当率が記載されています。

運営管理は、生産や店舗の現場レベルで基礎となる知識です。

企業経営理論なども同じですが、インプットとアウトプットの繰り返しが効果的でした。演習問題や過去問で間違えた問題・分からない選択肢を解説を読み潰していく、という繰り返しで知識の定着と知識量を増やすことで、得点アップを図りました。

試験対策上も2次試験との関連が深く、しっかりとした知識を定着させる必要がある科目です。過去問などのアウトプットも重要ですが、自身の会社や実店舗でどういった管理がされているかを見てみるのも面白いと思います。具体的なイメージとセットで覚えることが暗記のコツです。

コメント