受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

これから中小企業診断士を目指す方に、中小企業診断士の試験がどういうものか、どれくらい難しいのか、これから対策を考える上でも気になるところだと思います。

中小企業診断士は、合格率が5%(ストレート合格の場合)ほどの難関試験に位置付けられる国家資格です。

私も合格まで5年間を要しました。。ただ、中には単年ストレートで合格する方も多くいます。私の場合、やる気に火がつくのが遅く、今思えば最初の頃はだらだらと効率の悪い勉強をしていたなと思います。

ここでは、難関と言われる中小企業診断士試験の科目別の難易度を合格率や内容とともに解説します。また、私の経験を踏まえ必要な勉強時間や、勉強法も少し紹介したいと思います。

1次試験は7科目、2次試験は4科目もあり、効率良い勉強が求められます。

これから中小企業診断士の試験に挑むかたには、できるだけ効率よく勉強し短期間で合格してほしいと思います。

受験歴5年診断士

中小企業診断士の難易度は、大手予備校などの難易度ランキングでは上から2つめの難易度に分類されることが多いです。最上位の「超難関」が、司法試験・公認会計士・医師・国家公務員総合職などがあげられ、上から2つめの「難関」資格として、税理士・社労士などと同じ難易度に分類されることが多いです。

中小企業診断士の試験は、第1次と第2次試験があり1次試験に合格すると2次試験を受験することができます。試験の大まかな流れは以下のとおりです。

経済学・経済政策、財務会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策の7科目のマークシートの試験。

4つの事例企業(組織・人事、マーケティング・流通、生産・技術、財務・会計)に対する診断と助言に関する記述式の試験。

2次筆記試験の事例企業に関する質問を口頭で回答する面接試験

実企業に対する診断・助言業務を行う。

中小企業診断士をどのような人が受験しているのか、受験生と診断士取得者の職業や年齢などを別の記事で比較解説しているので、気になる方はこちらも参考にしてください。

1次試験は、選択式のマークシート方式です。基本的に試験時間に余裕はなく、できる問題を確実に素早く回答していくことになります。

試験科目は7科目あり、2日間にわたり試験を行います。

| 科目(1日目) | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 経済学・経済政策 | 60分 | 100点 |

| 財務・会計 | 60分 | 100点 |

| 企業経営理論 | 90分 | 100点 |

| 運営管理 | 90分 | 100点 |

| 科目(2日目) | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 経営法務 | 60分 | 100点 |

| 経営情報システム | 60分 | 100点 |

| 中小企業経営・政策 | 90分 | 100点 |

試験時間は科目により60分と90分のものがあります。1日目の企業経営理論・運営管理と2日目の最後の中小企業経営理論が、試験時間的にも体力的にも山場です。

1次試験の合格基準は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

決められた点数以上で合格となる、いわゆる「絶対試験」です。稀に、科目毎で平均点が低すぎる場合は、得点調整(全受験者に加点)されることがあります。

2つめの条件はいわゆる足切りで、たとえ総得点が60%以上取れていたとしても、1科目でも40%以下の科目があると不合格となります。

1次試験に合格すると2次試験を受験することができます。1次試験を合格した年の2次試験が不合格だった場合、翌年度の1次試験は免除となり2次試験のみ受験することになります。

1次試験には科目合格の制度があります。

科目合格した科目は、翌年度と翌々年度に1次試験を受ける場合、申請すると科目免除することが可能です。免除申請をしなかった場合は、科目免除にならないので注意が必要です。

仮に1科目免除した場合、600点満点で総得点が360点以上で1次試験合格となります。

1次試験が不合格だった場合の話ですが

翌年度に必ずしも科目免除する必要はありません。1次試験の合格基準は総得点の60%なので、得意科目は得点源として受験するのもありです。

私は1次試験を3回受験していますが、職業柄で経営情報システムは得点源だったので毎回受験しました。

ただし、後述の合格率の章でも記載しますが、各科目で毎年難易度が変わり、高難易度の地雷科目となることがあります。私の場合、1次試験合格の年の経営情報システムがそれで、受験した科目の中で最低点という結果でした。

なお、科目免除は特定の資格を保有していることで免除可能な科目もあるので、試験要項をご確認願います。

2次試験は筆記試験と口述試験に分かれます。筆記試験に合格すると口述試験を受けることができます。

| 科目 | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 事例Ⅰ 組織・人事 | 80分 | 100点 |

| 事例Ⅱ マーケティング・流通 | 80分 | 100点 |

| 事例Ⅲ 生産・技術 | 80分 | 100点 |

| 事例Ⅳ 財務・会計 | 80分 | 100点 |

筆記試験は4つの事例問題があり、それぞれ出題される事例企業に対する問題・課題の分析、経営に関する助言を記述式で回答する試験です。1次試験同様、まったく時間に余裕のない試験です。

口述試験は、試験官と対面で、筆記試験の事例企業の内容に関する問題・課題や助言を質問され口頭で答えるという、面談形式の試験です。

2次筆記試験の合格基準は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1次試験と同じ条件で、見た目上は「絶対試験」です。

しかし、例年の合格率が一定であることから「相対試験」と言われています。その理由は、詳細な配点と回答が公表されないためです。

1次試験は回答と配点が公表されるので、自分が何点だったかが明確に分かります(マークミスさえなければ)。

2次試験は配点と回答が公表されない、かつ記述試験なので自己採点が不可です。配点や採点基準はその年の全受験者の回答次第で決まっていると推察されています(皆の出来が良い→採点が厳しい、皆の出来が悪い→採点が甘い)。

中小企業診断士試験が難しいと言われるのが、この2次筆記試験にあります。多くの受験者が自分の手応えと結果に解離があり、なぜ受かったのかよく分からないという人が多くいます。私もその一人。。。

そのため、2次試験の参考書選びは重要で、合格者の再現答案をまとめた解説集や、多くの合格者の回答を分析した大手予備校の過去問解説集が人気です。

筆記に受かると最後に口述試験です。

合格基準は上記の通りですが、受験すればほぼ間違いなく受かる試験です。合格率の章でも解説しますが、落ちるのは毎年数人です。受験しなかった人がいると思われるので、受験さえすれば受かると言われています。

ただ、試験内容は、2次筆記試験の事例企業の内容に関して口頭で答える(筆記試験の問題文を少し変えたような質問を試験官にされる)もので、内容もヘビーかつ緊張もするので、私の中では二度と受けたくない試験です。

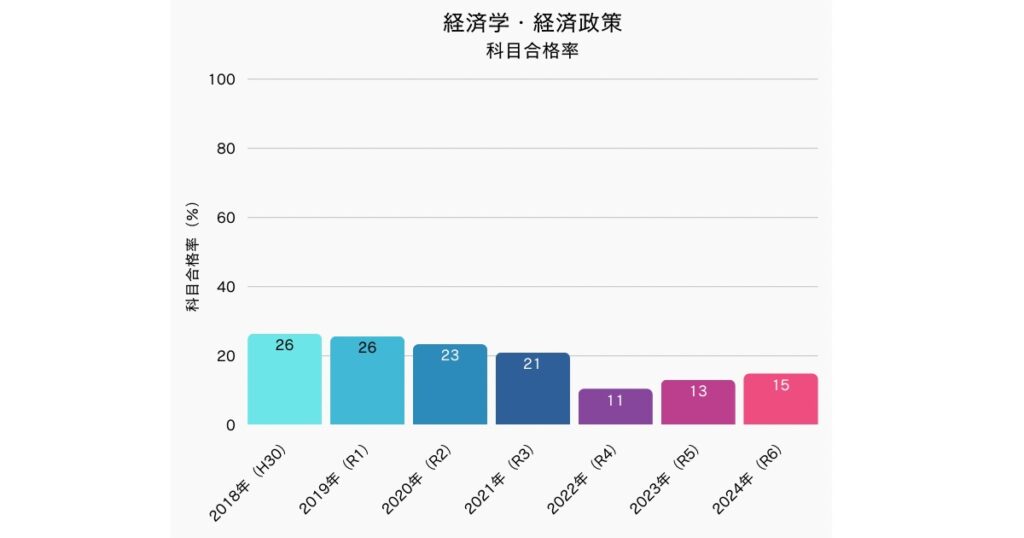

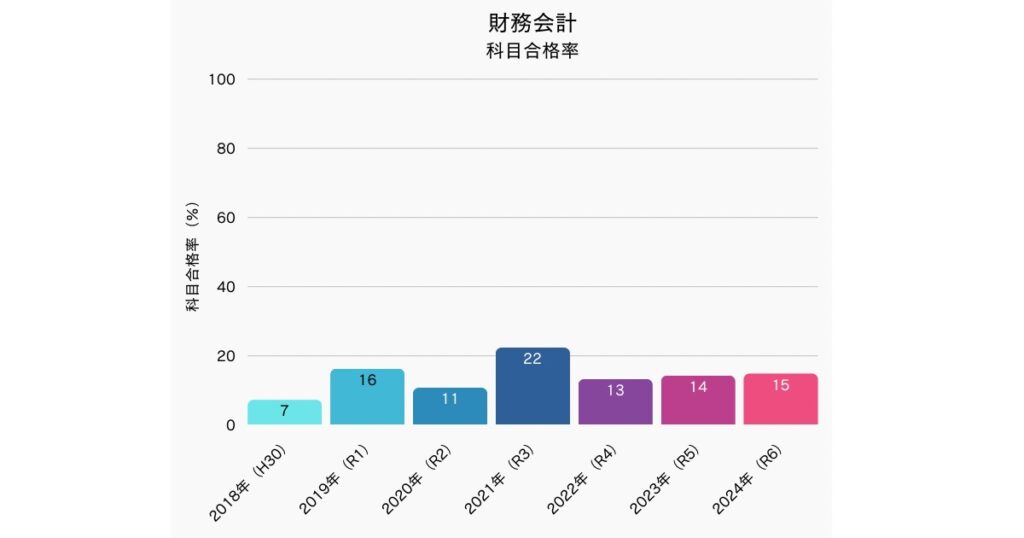

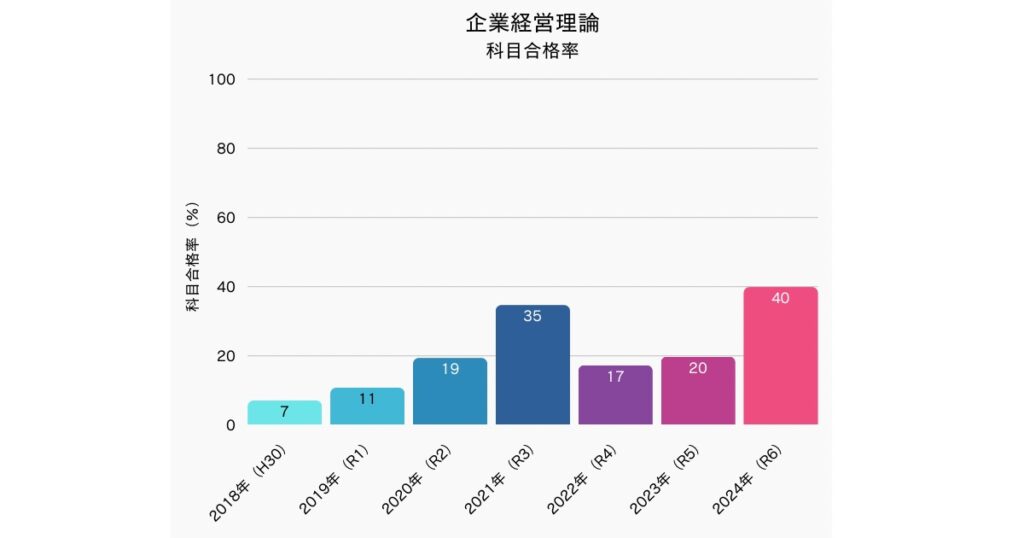

中小企業診断士試験で簡単な科目はありませんが、過去7年間の平均合格率を比較してみます。

| 科目 | 平均合格率(過去7年) | 最低 / 最高 |

|---|---|---|

| 経済学 | 19.2% | 11% / 26% |

| 財務会計 | 14.2% | 7% / 22% |

| 企業経営理論 | 21.3% | 7% / 40% |

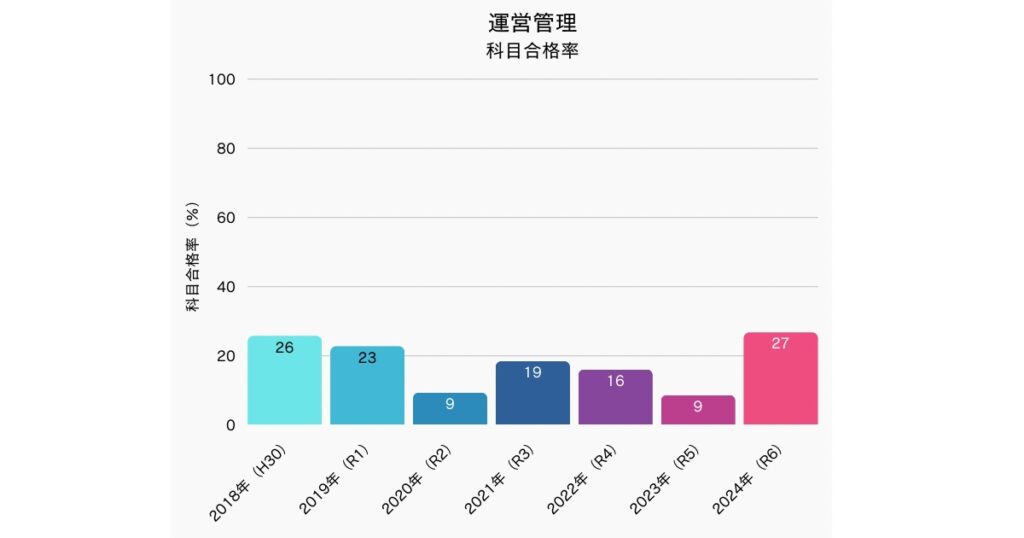

| 運営管理 | 18.3% | 9% / 27% |

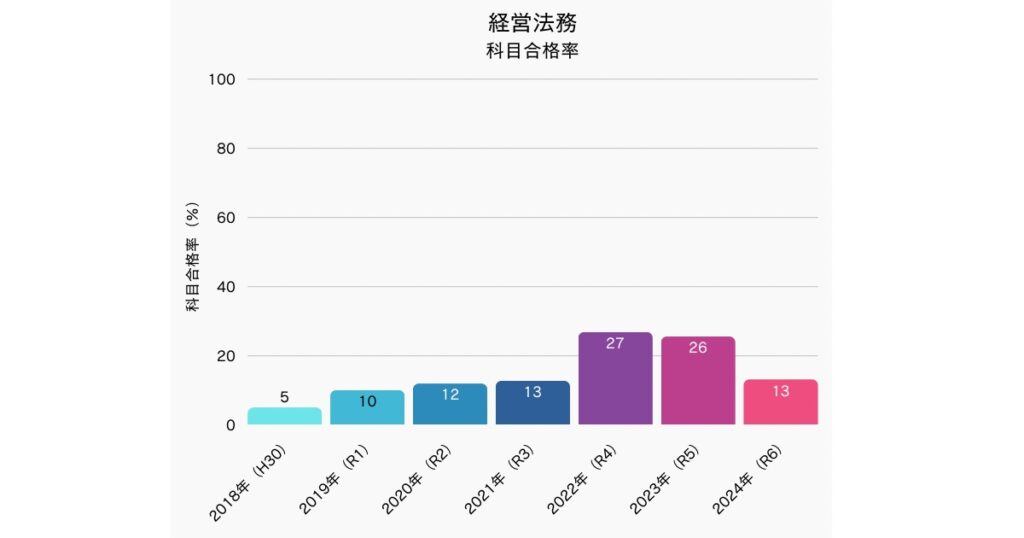

| 経営法務 | 15.1% | 5% / 27% |

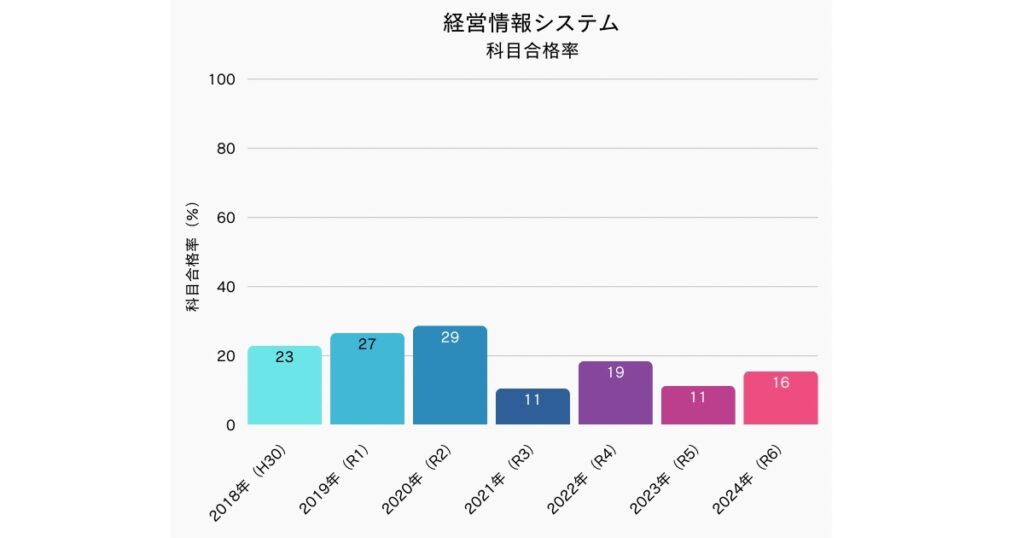

| 経営情報システム | 17.6% | 11% / 29% |

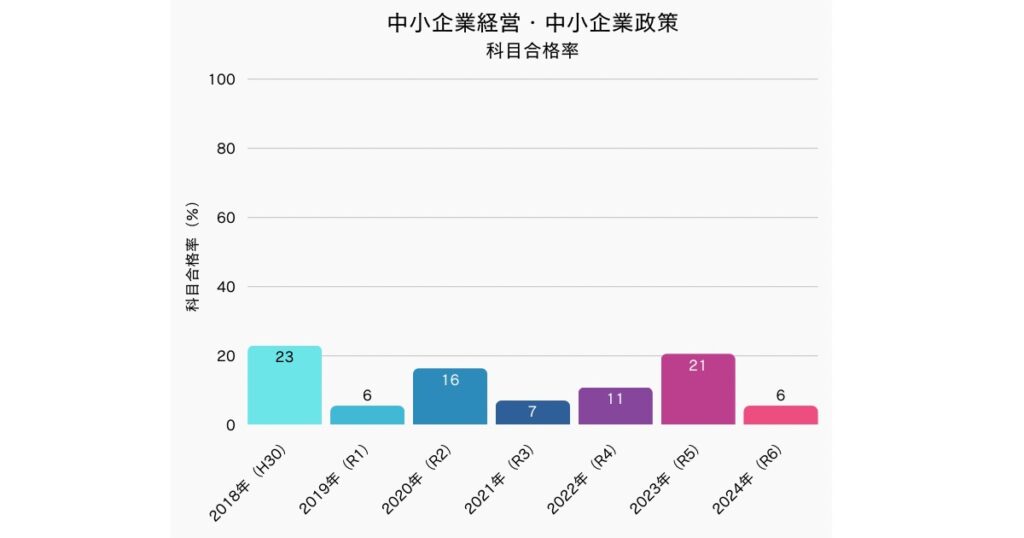

| 中小企業経営・政策 | 12.7% | 6% / 23% |

最も平均合格率が低い科目は「中小企業経営・政策」です。反対に最も高いのは「企業経営理論」になります。

ただし、過去7年間の最低合格率と最高合格率を見て分かるように、年度によって合格率は大きく変わります。企業経営理論も過去に合格率7%の年もあるので、決して簡単な科目というわけではないので注意してください。

平均合格率の低い、中小企業経営・政策や財務会計、経営法務は、毎年難しい傾向にあり、多くの受験生を苦しめている科目です。

中小企業診断士試験の科目別の難易度として、科目ごとの合格率の傾向を見ていきます。

まず、直近6年の1次試験と2次試験の合格率です。

| 年度 | 1次試験 | 2次試験 |

|---|---|---|

| 2024年度(R6) | 27.5% | 18.9% |

| 2023年(R5) | 29.6% | 18.9% |

| 2022年(R4) | 28.9% | 18.7% |

| 2021年(R3) | 36.4% | 18.3% |

| 2020年(R2) | 42.5% | 18.4% |

| 2019年(R1) | 30.2% | 18.3% |

ストレート合格(受験1年目の同年度内に合格)する確率は約5%ほどです。(1次試験合格率×2次試験合格率)

ただ、1次試験合格者と2次試験受験者の数が異なる(1次試験免除者がいる)ため、実際のストレート合格率はもっと低くなります。

また、2次試験の合格率は、ここ10年ほど18%~20%でほぼ一定です。絶対試験では合格率を毎年ほぼ一定に保つことは不可能に近いため相対試験だと言われています。

直近6年間の各科目合格率と試験の内容を紹介します。

見ていただくと分かりますが、各科目の合格率は毎年変化が激しいです。合格率が低い=難化と、合格率が高い=易化を繰り返します。

予備校などで次年度の難易度予想が良くされます。私も受験生の時によく検索してました。しかし、難化・易化予想は無意味なので調べるのはやめましょう。時間の無駄です。

なぜなら、難化しようが易化しようが試験内容・試験範囲は変わらないので、勉強する内容に変わりはありません。次年度が易化予想だから勉強しなくて良いには絶対になりません。

そして、この難化・易化予想はたいてい外れます。診断協会は斜め上を行きます。それよりも、最新の出題傾向や新しい論点、法律の変更点などをチェックする方がはるかに有効です。

マクロ経済学、ミクロ経済学の内容が出題されます。証券アナリスト試験や公認会計士試験の経済学と比べると難易度は低くなります。中小企業診断士試験では計算問題はほとんど出ません(微分の公式が出るくらい)。グラフを見て解く問題が多く出題されるのも特徴です。

多くの受験生が苦手とする科目。

主に、会計と財務の分野から出題されます。計算問題が多く、計算スピードと慣れが必要です(1次試験は電卓不可!)。2次試験の事例Ⅳにも出題される内容のため応用力が求められます。暗記だけでは難しく、過去問や計算問題集での学習が必須となります。

経営戦略論、組織論、マーケティング論など企業経営の基本となる分野で、管理職や経営企画などの職の方には馴染みが深い内容で、企業経営の分析や事業戦略など幅広い知識が問われます。基本的に暗記科目ですが、中身を理解していないと回答できない問題が多く、出題文章に独特の言い回しやクセがあるので、過去問を繰り返し解く必要があります。

多くの受験生が勉強していて一番楽しい科目。

企業経営の現場で必要となる、生産管理や店舗・販売管理の知識が問われます。2次試験でも出題される内容なので、具体的な現場をイメージした深い理解と応用力が求められます。

多くの受験生が苦手意識を持ち、モチベーションの上がらない科目。

主に、企業経営に関する法律や知的財産権に関する分野から出題されます。暗記科目ですが法律の専門用語が多く、多くの受験生が苦手意識を持ちます。

経営法務では、法律の改正があるとその内容を問う問題が高確率で出題されます。そして出題1年目はとても簡単な問題であることが多いです。そのため、テキストは必ず最新年度のものを利用するようにしましょう。

2018年度の試験は超難問で、史上最多の8点の得点調整(全受験者に8点を加点)がありました。得点調整した合格率が5.1%なのでいかに難しかったかが分かります。

IT系の企業以外の人には取っつき難い科目。

企業経営で必要な情報システムや情報セキュリティに関して出題されます。近年、情報システム・情報セキュリティは企業にとっても欠かせないものとなっており、2次試験でも関連した内容が出題されることがあります。

情報系は技術進歩やトレンドが早いので、できるだけ最新の情報を入手しておく必要があります。ITパスポート試験なども内容としては参考になります。

IT系企業やシステムエンジニアの人は、得意科目として得点源とする方も多くいますが、IT技術の進歩が早いのに合わせてか、出題傾向や難易度の波が荒い科目です。油断していると足元をすくわれるので、最新の傾向把握や過去問学習は必須です。

その名の通り中小企業の経営や政策について、中小企業白書の内容や中小企業の実態、統計情報が問われる暗記科目です。

毎年、試験の前年度の「中小企業白書」の内容から出題されることから、必ず最新のテキストを用いた学習が必要です。

2次試験は、筆記試験で下記の4科目ありますが科目合格の制度はないため、科目別の合格率は公開されていません。

2次試験の全体の合格率の推移です。

キレイに18〜19%台の合格率が続いています。実質の相対評価と言われており、受験者全体の上位18%ほどが合格することになります。

そのため、2次試験のセオリーは、簡単な問題(皆が正解する可能性がある問題)は必ず正解することです。自分が難しい問題は、皆も難しく正解率も低いです。満点を狙う試験ではないので、解ける問題、簡単な問題で確実に得点を重ねることが最重要です。

時間配分や解答順がとても大切になってきます。

組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略および管理に関する事例

1次試験との関連:企業経営理論

製造業やサービス業など様々な業種が事例企業として出題されます。

組織構造や人事面での問題・課題に関する出題が多くされ、他の事例と比べ現状分析の問題が多く、助言問題は少ない傾向にあります。

マーケティング・流通を中心とした経営の戦略および管理に関する事例

1次試験との関連:企業経営理論、運営管理

製造業・小売業・サービス業など様々な業種が事例企業として出題されます。

主な課題は売上の向上で、売上向上につながるマーケティング策を助言する形が多く出題されます。事例企業は小規模の場合が多く、協業や地域密着もテーマとなることが多くなります。

生産・技術を中心とした経営の戦略および管理に関する事例

1次試験との関連:運営管理

過去ほとんどが製造業を対象に、経営戦略や生産管理に関する問題・課題分析、その対策の助言に関して出題されます。

事例企業は中小企業なので、受注生産である場合がほとんどで、技術力は高いが生産の現場で何かしらの問題を抱えている、というパターンが多いです。

財務・会計を中心とした経営の戦略および管理に関する事例

1次試験との関連:財務・会計

とにかく計算問題が多く、1問あたりの計算量の多いので時間配分を考えないと確実に時間切れになってしまいます。

計算問題では、設問間の繋がりがあるものもあり、例えば、以下のように計算間違いをすると、後続の問題も間違えるという結果になります。

計算過程を記述させる出題もあるので、部分点をもらえることもあるようです。ただし、計算結果のみを記述する問題もあり、計算ミスは大幅な失点になります。

また、最後の設問は、問題本文と関連が薄い知識問題が出題されることが多いので、これを落とすとかなり痛いです。100点は目指さず自分のできる問題を確実に解答することが重要です。

試験官(2~3名)と対面での面談試験です。

内容は、2次筆記試験の事例企業の内容について、課題や助言を問われます。筆記試験の問題に似た質問がされますが、その場で口頭で答える必要があり、ヒアリング力と瞬発力が問われます。

口述試験単体の合格率は99%を越えており、ほとんどの受験生が合格します(不合格者は受験しなかった人くらいと思われます)。

分からないことは「分かりません」、聞き取れなかったら「もう一度お願いします」と素直に言って大丈夫です。質問に対する回答内容に関わらず、普通に会話できれば合格する試験です(回答が採点されていたら、私は間違いなく不合格)。

私の口述試験はダメダメでしたが体験談を別記事にまとめているので、よければ参考にしてください。

この難しい試験を独学で合格することはできるのか、よく疑問に思う方がいるかと思います。私もその一人でした。

中小企業診断士の資格取得に必要な勉強時間は、大手予備校のTACのデータによると、約800~1,000時間と言われています。1次試験が7科目と出題範囲が広く、2次試験は記述式の試験となるため相応の勉強時間と準備が必要になります。

他の難関資格と比較すると以下のようになります。

| 資格 | 勉強時間 |

|---|---|

| 公認会計士 | 3,500時間 |

| 司法書士 | 3,000時間 |

| 税理士 | 3,000時間 |

| 中小企業診断士 | 1,000時間 |

| 社労士 | 800時間 |

| FP1級 | 600時間 |

| 宅建 | 400時間 |

個人差はありますが、独学で合格は可能です。現に、私が受けた実務補修のメンバに、独学ストレート合格者が数名いました。

私は合格まで5年を要していますが、1次試験初年度と2次試験初年度にそれぞれTACに通っていました。

| 年度 | 勉強法 | 結果 |

|---|---|---|

| 2018年(H30) | 1次試験:TAC(通学) | 1次試験:不合格 (科目合格:経済、情報、中小企業) |

| 2019年(R1) | 1次試験:独学 | 1次試験:不合格 (科目合格:企業経営) |

| 2020年(R2) | 1次試験:独学 | コロナ感染で未受験 |

| 2021年(R3) | 1次試験:独学 2次試験:TAC(通信講座) | 1次試験:合格 2次試験:不合格 |

| 2022年(R4) | 2次試験:独学 | 2次筆記試験:合格 2次口述試験:合格 |

最初に何から手を付けて良いかまったく分からなかったので、思いきってTACに通学しました。

TACの講座受講は通学のタイプで、社会人になり教室で座学を受けるのが新鮮で楽しかった記憶があります。重要な箇所を体系的に学べ、テキスト・問題集・模試と必要な道具はすべて揃うので、自分で調べる手間が省けます。また、TACの自習室を使えるので勉強場所にも困りませんでした。

ただ、費用が高いため、2年目、3年目は1年目のテキストや問題集をベースに独学をしていました。TACで習った内容をベースに勉強したので、完全な独学という訳ではありませんが。

2次試験の初年度も、同様にTACのお世話になりました。こちらは通信講座で受講。試験によく出題される重要なポイントや、事例問題の解き方や解釈を学ぶことができたので、とても有意義でした。

個人的には、1次試験は暗記が主となるので、自分で学習計画を立てられるのであれば独学でも十分合格は可能と感じます。反対に2次試験は、解き方や過去問の解釈が難しいため、予備校等で先人の知恵を借りるのがベターかと思ってます。

講座の選び方や働きながら勉強するのにオススメの予備校・講座について、別記事でまとめているので参考にしてください。

中小企業診断士試験の概要と科目ごとの難易度について解説しましたが、簡単な科目は一つもありません。一つ一つ地道に勉強していく必要があります。

科目が多く覚えることが膨大な試験ですが、少しでも効率よく勉強できる助けとなるよう記事を公開しているので、お手すきで参考にして頂けると幸いです。

コメント