受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

私が中小企業診断士に合格した令和4年度の2次試験の再現答案をまとめてみました。

事例Ⅱは、私の結果の中では比較的高得点の67点でした。めちゃくちゃ高得点ではありませんが、この解答でこの点数という参考になればと思います。

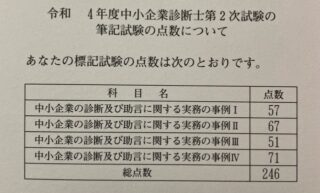

ちなみに、2次試験の得点は以下の通りで、合計246点のギリギリでの合格でした。

飛び抜けて低い得点がなかったのと、事例ⅡとⅣで得点を稼げたのが合格のポイントだったかと思います。

受験歴5年診断士

私が、2次試験の事例Ⅱを解く際の大まかな流れを紹介します。

時間はあくまで目安ですが、残り30~40分になったら解答を書き始めるようにしていました。過去問を解くなかでそれくらいの時間がないと、私の場合、解答を書ききれなかったからです。

まず、他の事例も共通ですが、2次試験では色ペンの使用が認められています。重要な箇所やグループ分け等で色ペンを使えます。

また、問題用紙の空白・白紙はメモとして使用できます。そのため、白紙部分を分けるために、紙を破る方が多くいて、試験開始の合図と同時にビリビリと音が教室中に響きます。初めて受験した際は少しビックリしました。。

ちなみに私は、机の上が散らかるのが嫌なので、破らない派です。同じ理由で色ペンも使いません。シャーペンと消ゴムのみ。

与件文の最初の部分だけ読み、事例企業の概要(業種、社員数、規模感、地域)だけつかみます。だいたい1段落目に書いてあります。

次に、与件文をすべて読む前に設問を先に読み、設問の数や内容を大まかに把握します。

与件文の残りを読み込みます。各設問に関係しそうな箇所の当たりをつけながら与件文を読むようにしていました。

読みながら簡単なSWOTを白紙にメモしていました。

解答案の作成の前に、与件文の内容をどの設問に割り当てるか切り分けをしていきます。

もちろん重複はありますが、与件文に記載されている内容は何かしら解答に使うために記載されています。解答には字数制限があるので、すべての与件文の内容を盛り込むことはできません。

設問を行きなり上から順に書き始めると、この内容は次の設問で使う内容だった!ということに後から気付き、書き直すことになってしまうので、事前にある程度の切り分けをし各設問間のつながりを意識してから解答を書き始めるようにしています。

与件文の切り分けをした結果を元に、各設問で何を問われているかを見極め、最適な与件文の内容を元にした解答を作成していくことになります。

重要なのは、できる問題から解答することです。

1つの設問にハマりすぎるとあっという間に時間がなくなります。満点を目指す試験ではないので、自分の解ける問題・皆ができるであろう問題は確実に解答することが重要です。

あくまで私の場合の話なので、自身で過去問を何度も解き自分なりのスタイルを見つける参考にしていただければと思います。

私の2次試験事例Ⅱの再現答案です。答案を全て埋めて点数が67点なので、各設問で半分以上は部分点がもらえていたのではないかと思われます。

B社の現状について、3C(Customer:顧客、Competitor:競合、Company:自社)の分析の観点から150字以内で述べよ。

顧客は、様々な業種がバランスよく発展し取引先が豊富だが、コロナ禍のため飲食店やホテル、旅館の業績が悪化している。競合は、全国チェーンのスーパーと取引のある大手食肉卸売業者。自社は、高品質な食肉と自社工場による様々な顧客ニーズに合わせた食肉加工製造。ネットショッピングは競争が激しく不調。

事例Ⅱでは定番の環境分析を問う問題。

SWOT分析の方が出題率は高いですが、R4年は3C分析が出題されました。

基本的に与件文に書いてある内容をピックアップしていくのですが、後続の設問に繋がるような強みと弱みを意識するようにしていました。

事例Ⅰの設問1と同じですが、後続の設問とのつながりを意識するのと、字数制限が厳しく編集に時間が掛かるので、一番最後に解答文を作成するようにしていました(残り10分とか)。最後に書いた方が、より内容の理解が深まっているので、スムーズに解答文を書くことができていた、と思います。たぶん。

どちらも2次試験の事例Ⅱでは頻出です。どちらも自分で分析できるように練習が必要です。

B社は、X県から「地元業者と協業し、第一次産業を再活性化させ、県の社会経済活動の促進に力を貸してほしい」という依頼を受け、B社の製造加工技術を生かして新たな商品開発を行うことにした。商品コンセプトと販路を明確にして、100字以内で助言せよ。

商品は、農業や漁業事業者と協業し、地域の特産品を取り入れ、加工が可能な自社工場を活かし弁当を開発する。販路は、地域の特産品を訴求し、土産物店や道の駅など集客施設で販売し、地域経済の活性化を図る。

事例Ⅱはマーケティングが主題なので、ターゲット(誰に)+経営資源(どのように)+実施内容(何を)+効果という流れで解答を作成するようにしていました。

設問によっては、既に設問文に条件として与えられている項目は省いています。

また、設問が「商品コンセプト」と「販路」なので、それぞれ並べて解答するようにしました。

アフターコロナを見据えて、B社は直営の食肉小売店の販売力強化を図りたいと考えている。どのような施策をとればよいか、顧客ターゲットと品揃えの観点から100字以内で助言せよ。

顧客は、料理に目覚めた客や作り立てを求める客などの現役世代の家族世帯とする。品揃えは、自社ブランドのハムやソーセージなど食肉加工品や、最高級品質の食肉など顧客ニーズに合わせ豊富なものとする。

R4年の試験から、「コロナ」があったことが事例企業に含まれるようになりました。

第2問と同じく、ターゲット(誰に)+経営資源(どのように)+実施内容(何を)+効果 という流れで解答を作成しました。

B 社社長は、新規事業として、最終消費者へのオンライン販売チャネル開拓に乗り

出すつもりである。ただし、コロナ禍で試した大手ネットショッピングモールでの自社単独の食肉販売がうまくいかなかった経験から、オンライン販売事業者との協業によって行うことを考えている。

中小企業診断士に相談したところ、B 社社長は日本政策金融公庫『消費者動向調査』(令和 4 年 1 月)を示された。これによると、家庭での食に関する家事で最も簡便化したい工程は「献立の考案」(29.4 %)、「調理」(19.8 %)、「後片付け」(18.2 %)、「食材の購入」(10.7 %)、「容器等のごみの処分」(8.5 %)、「盛り付け・配膳」(3.3 %)、「特にない」(10.3 %)とのことであった。

B 社はどのようなオンライン販売事業者と協業すべきか、また、この際、協業が長期的に成功するために B 社はどのような提案を行うべきか、150 字以内で助言せよ。

ミールキットや弁当を販売する事業者と協業する。具体的には、家庭での家事を簡便化したい顧客に対し、事業者に自社工場を活かし要望に応じた食肉や加工品を提供する。また、メニュー提案や加工の請け負いを行い付加価値を高め長期的な関係性を構築する。

とりあえず、問題文が長い、、しかも統計情報の数字が含まれている、、ということで問題文の条件をしっかりと確認します。統計情報は何かしら解答に使え、という指示と受けとりました。

字数も150字と多いので、協業先と具体的な提案内容に分けて解答を作成しました。

長文になると、主語と述語と結論が曖昧になってしまうので(意味不明な日本語になってしまう)、結論を明確にするため「結論+具体策」という流れで書くと解答を作成しやすくなりました。

私の事例Ⅱの再現答案でしたが、試験時間は80分でまったくの余裕なし。ただ、これまでの過去問と比べても内容としては比較的書けたかなという印象でした。

結果は67点でしたので、答案の方向性としては大きく間違ってはいなかったと思います。

人によって、事例Ⅰ〜Ⅳで得意、不得意が出てくると思います。得意な事例で大きく外さないことが合格の近道と思います。満点は不可能に近い試験なので、平均以上を目指せば合格可能です。

中小企業診断士の2次試験受験者の再現答案をもとに分析された「ふぞろい」シリーズという参考書があります。

正解が公開されない2次試験において、どういった答案を作成すると合格できるのか、合格者の再現答案や合格者の答案分析、勉強法や本試験中の思考、テクニックや失敗談などがまとめられています。

予備校や講座を受講している方も参考になる本です。どういう日本語の言い回しが良いか、良い回答の構成を知りたい場合など、とても参考になり、診断士界隈では知らない人はいない人気の参考書です。

「ふぞろい」シリーズには色々な種類があり、選ぶ際に迷うので各種類の特徴を少しだけ紹介します。

ふぞろいシリーズの基本型となる参考書。

2~3年分の合格者の再現答案と答案分析がまとめられたもの。

10年分(H19~H28)の再現答案と答案分析をまとめたもの。

合格者の勉強法方などをまとめたもの。独学の学習法やスケジューリングに役立てたいという方にオススメです。

2次試験は、独学でも合格は可能ですが解き方・考え方に少しでも悩んでいる方は、2次試験対策のみで受講できる通信講座はたくさんあるので受講をオススメします。

数少ない受験機会を最大限活かしていただきたいです。再度、1次試験からやり直しとなると多大な労力となります。

2次試験対策のみでも受講可能なオススメの講座については、別記事でまとめているのでこちらも参考にしてください。

コメント