受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

受験生時代に私もTACの講座を受講していましたが、テキスト、講師、講座内容、どれも質が高く分かりやすかったです。特に、2次試験対策は、内容と質が充実していいるのでオススメです。

教室授業を希望するならTACの一択です。他にも、Web通信やDVD講座など幅広く講座が用意されています。

TACの講座に興味のある方に、無料で資料請求や体験講座の受講が可能。試験の概要や勉強の進め方を把握するのにも役立ちます。

働きながら中小企業診断士を目指すのは、本当に大変です。

仕事や人によっては家事・育児もあると思います。それらと両立しながら勉強を続けるのは大変な労力です。私も働きながらで合格までに5年間も要しましたが、できるだけ短い期間で合格するのがベストです。

効率よく合格を目指すために、特に頭を悩ませるのが、予備校・通信講座選びではないでしょうか。

高額な費用を払って自分に合わなかったらどうしよう…と考えると、なかなか最後の一歩を踏み出せない気持ち、痛いほどよく分かります。

何を隠そう、私自身が予備校選びで一度大きな失敗をしているからです。

最初はネームバリューと雰囲気だけで予備校を選んでしまい、学習スタイルが合わずになかなか上手く行きませんでした。

しかし、その失敗があったからこそ、本当に「働きながら合格するために必要な講座の条件」が明確になりました。

この記事では、そんな私のリアルな失敗談と、働きながら中小企業診断士の合格を目指すための予備校・講座選びのポイント、オススメの講座を解説します。

貴重な時間とお金を無駄にしない、自分にあった講座を探してみてください。

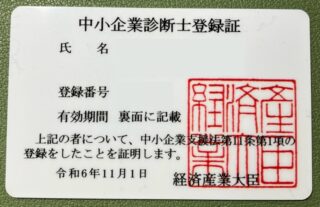

受験歴5年診断士

中小企業診断士試験の講座選びの前に、まずは試験の概要と講座の種類を解説します。

中小企業診断士試験には1次試験と2次試験があります。1次試験は、7科目あり全てマークシート形式の問題。2次試験は4つの事例企業に対する診断・助言を記述形式で回答する試験です。

試験は、以下のSTEP3の第2次口述試験までですが、本記事で解説するのはSTEP2の筆記試験までです。口述試験はほぼ対策不要の面接です。(実務補修は試験合格後の話になります)

経済学・経済政策、財務会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策の7科目のマークシートの試験。

4つの事例企業(組織・人事、マーケティング・流通、生産・技術、財務・会計)に対する診断と助言に関する記述式の試験。

2次筆記試験の事例企業に関する質問を口頭で回答する面接試験

実企業に対する診断・助言業務を行う。

STEP2の2次筆記試験までの合格に必要な勉強時間は、大手予備校のデータによると約800~1,000時間と言われています。

受験生の多くは会社勤めの働きながら勉強をしている方です。私も働きながら勉強し合格することができました。各科目の試験の概要や難易度・合格率については、別の記事で詳しく解説しているのでこちらも参考にしてください。

予備校・通信講座には授業のタイプとして、通学形式、Web通信講座、DVD講座に分けられ、それぞれの違いは以下の通りです。

予備校の校舎に通い、教室で講師と対面の授業

| メリット | カリキュラムが決められているので、スケジュール管理が容易 不明点はその場で講師に質問できる 他の受験生と切磋琢磨できる |

|---|---|

| デメリット | 仕事の都合等で授業に出れないと置いて行かれる |

パソコン等の端末から講義を視聴(インターネット環境が必須)

| メリット | 好きな時間、好きな場所で講義を受けられる スマホで講義を視聴することも可能 講義を細切れで受講でき、分からない部分は繰り返し視聴することも可能 |

|---|---|

| デメリット | 自分でスケジュールを管理する必要がある その場で不明点を質問できない |

パソコン等の端末から講義を視聴(オフラインでも可能)

| メリット | 好きな時間、好きな場所で講義を受けられる 講義を細切れで受講でき、分からない部分は繰り返し視聴することも可能 翌年も視聴できる |

|---|---|

| デメリット | 自分でスケジュールを管理する必要がある その場で不明点を質問できない |

Web通信とDVDは似たような形式ですが、Web通信講座はインターネット経由で視聴するためスマホからでも講義を視聴できるのが特徴です。DVDは手元に媒体があるので、仮に1年目不合格となった場合も翌年も同じ講義を視聴できます。(Web通信講座は基本的に受講年のみ視聴可)

私は、受験生時代に予備校と通信講座を受講していましたが、あまり検討しないで選んだので後からこうすれば良かったと思うことがいくつかありました。

これから講座を選ぶ方に、同じような後悔をしないように私の失敗談をいくつか紹介します。

私は、予備校のネームバリューだけでTACを選びました。

内容自体には何の不満もありませんが、TACは費用が高額です。後から調べてみると、特に1次試験対策は通信講座で安い(TACの半額以下)ものが多く、もう少し比較検討しても良かったなと思います。

合格した今なら言えることかもしれませんが、1次試験対策はどの講座もそこまで内容に大差はありません。暗記科目がほとんどで過去問の正答も公開されていて、今ならネット上に情報が溢れているので独学でも十分に合格可能です。

1次試験対策は科目別講座もあるので、費用を安く抑えたい場合は苦手な科目の講座のみを受講するのもありです。

私の場合、1次試験を3回受験しているのですが、1年目はTACの1次試験対策セット講座を受講、2年目独学、3年目苦手な科目(財務会計と経営法務)のみ科目別で受講しました。

ただし、多少高くても比較検討に時間を掛けたくない、安い通信講座は内容が心配という方は、TACを選んでおけば間違いはありません。確かな実績と充実したサポート体制、教材と講師の質も高く、内容的には最も確実な選択肢です。

私は、ある程度強制的に勉強する環境が良いかなと思い、1次試験の講座では通学形式で受講しました。確かに、講師と対面で他の受験生もいる中で勉強するので、集中力は高まり良い刺激を受けながら勉強することができました。

ただし、働きながらの場合、平日は仕事が忙しくて行けない日が出てきたり、休日は育児や家の用事で行けない日もあり、なかなかカリキュラム通りに授業を受けることができませんでした。

私の場合、週に2コマ授業があるので平日に2回通うか、土日に2コマ連続で受講する必要がありましたが、仕事の都合で平日19時くらいに予備校校舎にたどり着くのがかなり厳しかったです。

欠席した授業は、後日DVDで受講することになりましたが、それなら最初から通信講座にしておけばよかったと思います。(TACの場合、通学の場合でも有料でDVDを借りて、専用のブースで視聴することが可能)

働きながらの場合は、いつ、どこで勉強するのかを具体的にイメージし、それに合ったツールを提供してくれる講座を選ぶようにすると良いでしょう。

なお、2次試験対策はこの経験からTACのWeb通信講座を受講しました。

受講後の話になりますが、私はTACの講座を受講しており、TACの全国模試が講座に含まれていましたが、それ以外にも複数の模試を受験しました。

結論から言うと、模試は1回受ければ十分です。特に、2次試験は受けなくても大丈夫です。

1次試験は、マークシートの暗記問題なので、自分の実力を測ることと試験本番の雰囲気を知る意味でも受ける価値はあります。しかし2次試験の模試は、本番の試験問題ともしの試験問題ではクオリティに大きな差がありました。

問題を解くのにも時間が掛かり、その復習にも時間を割かれます。それよりも過去問を1年分でも多く解くことのほうが効率的です。

中小企業診断士試験の模試の必要性とオススメの模試については、別記事で詳しく解説しているのでこちらも参考にしてください。

中小企業診断士の予備校・通信講座の中で、オススメを3つ比較解説します。

| 項目 | TAC | アガルート | スタディング |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 合格実績が豊富で、教材の質が高い サポート体制が充実 教室授業を希望するなら一択 | 費用のバランスが良い Web通信口座のみ 合格時の特典が充実 | 費用が安価 Web通信口座のみ |

| 費用 | 高額 31,5000円 ※1/2次ストレート本科生 | バランスが良い 198,000円 ※1次/2次試験対策入門カリキュラム | 安価 59,400円 ※1次2次合格コース スタンダード |

| 講座タイプ | 通学・Web通信・DVD | Web通信 | Web通信 |

| 講座種類 | 1次/2次セット、1次対策、2次対策、 科目別、その他個別講座あり | 1次/2次セット、2次対策、科目別 | 1次/2次セット、2次対策、科目別 |

| テキスト | 紙・デジタル | 紙・デジタル | デジタル ※紙テキストはオプション |

費用が高・中・低の講座を厳選しています。どれくらい価格差があるかというと、同じ1次/2次対策がセットになっている講座で5倍ほど値段が変わります。

TACの講座は値段が高いですが、それだけ内容が充実しています。教室授業を希望されているのであれば、TAC1択です。また、比較が面倒でお金は気にしないのであれば、TACを選んでおけば間違いはないです。

TACの通学講座の場合もWebフォローが標準装備されているので、復習や予習、欠席した場合もWeb講義を視聴することができます。

費用を抑えたいという方は、アガルートかスタディングがオススメです。

合格実績や教材・講義の質で見ると「資格の学校TAC」が一番オススメです。ただし、費用が高額になるため注意が必要です。

| メリット | 豊富な合格実績を元にした、教材・講義の質が高い TAC出版のテキスト・過去問が付属 通学もあり、選択できる講義の数が豊富 |

|---|---|

| デメリット | 費用が高額(1次・2次セットで30万円以上) |

私は、受験生時代にTACにお世話になっていました。社会人になってから教室で講義を受けるのが新鮮で通学していました。

通学の場合、分からないことをその場で講師に聞け、テキストには書かれていないテクニックや、試験の裏話なども講義の合間に話してくれるので楽しかったです。また、同じ試験合格を目指す受験生が近くにいるので勉強のモチベーションにもなります。

地味に、校舎にある自習室を使えるのも魅力です。

2009年から毎年100~200名ほど、累計3,000名以上の合格者を輩出しています。

講座の種類とタイプが最も豊富なのがTACの特徴です。

通学の場合も、教室講義を収録したWebフォローが付くので、仕事の都合で教室講義を欠席してしまった場合も、いつでもスキマ時間で復習することが可能です。また、既に教室講義が開講した後でも、Webフォローで追い付くこともできます。

教室授業を欠席してしまった場合も、WebフォローかDVDで受講することもできます。各校舎にDVDブースがあり、そこで受講することが可能です。私はこれを頻繁に利用していました。

診断士受験生の中でも最もメジャーな、書店で購入できるTAC出版のテキスト(スピードテキスト・スピード問題集、過去問)と同等のものになります。講座で配られるのはサイズがA4版で見やすかったです。

テキストは紙ベースとデジタルの両方が付属してくるので、スマホやタブレットで学習することも可能です。また、「Webトレーニング」もあるので問題演習をスマホやタブレットから効果的に学習することができます。

個人的な意見になりますが、2次試験対策の質が高くとても役に立ちました。

受験者数・合格者数が豊富で、2次試験合格者の情報を多く持っているため、より合格に近い答案が分析された内容が講座やテキストに反映されています。

通学もWeb通信どちらも添削をしてくれるので、安心したサポートを受けられます。

お祝い金制度はありませんが、受験経験者割引や再受講割引があります。

気になる方は、無料で体験教室講義や体験Web講義、説明会などが開催されています。その他無料のパンフレットがあるので、参考になるかと思います。

\ 無料体験講座、資料請求はコチラ /

内容と費用のバランスがちょうどよいのが「アガルート」です。

| メリット | Web通信講座に特化していて、働きながら勉強しやすい テキストは紙とデジタルが標準装備 お祝い金や合格得点が充実している |

|---|---|

| デメリット | 通学講座はない |

講座のタイプはWeb通信講座のみですが、講座が10分刻みの動画になっていて、働きながらの方は隙間時間に勉強しやすく魅力的です。

講座の種類も豊富で、テキストも紙とデジタル両方ついてくるので、とてもバランスの良いWeb通信講座です。

アガルートの特筆すべき点は、試験に合格するとお祝い金3万円と講座費用全額返金という制度がある点です。特定の講座かつストレート合格に限られ少し客寄せ感はありますが、勉強のモチベーションにもなる制度です。

2次試験の合格実績が高いのが特徴で、ここ数年で受講者数が大幅に増加しています。

講座の種類は豊富で、全科目がセットになっているものから科目別の講座もあります。

デジタルブックライブラリや独自アプリがあり、講義中に同時にテキストを開いたり、デジタルのテキスト上にマカーを引くこともでき、使い勝手が良いのが特徴です。

アガルートの受講者の2次試験合格実績は、全国平均の約3倍と高い実績があります。

少し値段が高いですが、添削ありの講座がオススメです。

アガルートには様々な割引制度があります。

お祝い金、合格特典がとても充実しているのが特徴です。

特定の講座に限られますが、合格すると授業料全額返金という他社には無い特典があるのが特徴です。

気になる方は、無料で体験教室講義や体験Web講義、説明会などが開催されています。その他無料のパンフレットがあるので、参考になるかと思います。

\ 講座の詳細、無料体験や資料請求はコチラ /

費用を安く抑えたいという方にオススメなのが「スタディング」です。

| メリット | 比較的費用が安い 合格実績が高い(合格者数)人気の講座 |

|---|---|

| デメリット | 通学授業はない 紙テキストが有料オプション |

PC/タブレット/スマホから勉強することに特化している講座です。

働きながら隙間時間に勉強したいという方に人気のある講座で、近年はTACを上回る合格者を輩出しており確かな実績があります。

母数が公表されていないので分かりませんが、TACのR6年度合格者数が129名なので、倍近い人数が合格していることになります。

講座の種類は比較的シンプルですが、全科目がセットになっているものから科目別の講座もあります。

教材・テキストはデジタルが基本で、PC/タブレット/スマホからいつでも参照可能。問題集や過去問もオンラインで解くことができ、働きながら隙間時間に勉強する方にはオススメ。

スタディングの2次試験対策は、短期間での合格を目標としたもので、費用も安い(3万円ほど)のが特徴です。

解答作成力が高まるロジックマップや、AIによる即時添削など、短期間で効率よく学習できる内容になっています。

スタディングは元々の費用が安いですが、割引制度もあります。

受講生と同じ環境の体験Web講義や体験入学・受講ができます。その他無料の講座説明会やパンフレットがあるので、興味のある方は参考になるかと思います。

\ 講座の詳細、無料体験や資料請求はコチラ /

失敗談を踏まえ、最終的に合格に至った講座選びの「成功の秘訣」を解説します。

自身の生活スタイルに合わせ、講座のタイプと種類をまずは決めましょう。

特に働きながらの場合は、いつ・どこで勉強するかをよくシミュレーションし講座タイプを選ぶようにしましょう。

| 講座タイプ | こんな方にオススメ |

|---|---|

| 通学形式 | ある程度時間に余裕がある 教室で授業を受けたい 自分でスケジュール管理するのが苦手 |

| Web通信・DVD | 仕事が忙しくまとまった時間を取るのが厳しい 隙間時間に勉強したい |

独学と迷っている方は、科目別講座の検討や各予備校の体験講座や資料請求を無料でできるので、活用してみると参考になると思います。

| 講座の種類 | こんな方にオススメ |

|---|---|

| 1次・2次対策セット | 全ての科目を網羅的、体系的に学びたい 自分でスケジュール管理するのが苦手 |

| 科目別講座 | 苦手な科目のみ受講したい ある程度知識がある(簿記を持ってる、本業でコンサル業務を行っているなど) 自分でスケジュール管理でき独学ができる |

テキストタイプとして、紙の冊子かデジタルに分かれます。

正直、紙のテキストの方が使い勝手はよく無難で良いと思います。

| テキストの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 紙テキスト | 読みやすい 書き込みやすい 重い 持ち運びが不便 |

| デジタルテキスト | パソコン・タブレット1台で全テキストが見れる 持ち運びに便利 講座の費用が安くなる 文字の書き込みが難しい 扱いに慣れが必要 |

紙テキストのデメリットは重い点です。

1次試験は7科目あり、参考書と過去問合わせると14冊、プラスアルファのテキストもあるとそれ以上の冊数があり、一度に持ち運ぶのは現実的ではありません。家で勉強する際は問題ないですが、会社帰りのカフェや図書館で勉強しようと思うと全教科分のテキストを持ち運ぶことが困難です。

その点、デジタルテキストはパソコンやタブレットが1台あれば全てのテキストを持ち運べるので便利です。また、紙テキストと比べて講座費用が安く抑えられているのも特徴です。ただし、文字を書き込むのが難しかったり、見たいページだけすぐに開くのが難しかったり、扱いに慣れが必要です。

最近では、紙テキストが主体の予備校・講座(TACなど)もデジタルテキストが付いてくる講座も多くある(オプションの場合もあり)ので、併用することも可能です。

参考情報ですが、中小企業診断士試験の過去問題は、中小企業診断士協会のページに公開されています。

1次試験は問題と回答、2次試験は問題のみPDF形式でダウンロード可能です。

私は、参考書やテキストは紙テキストを使用し、過去問はデジタル形式でタブレットに全科目複数年分を保存し持ち運んでいました。2次試験は問題用紙に書き込むことが多いので、毎回ダウンロードしたデータを印刷して利用していました。

1次試験の解説や2次試験の模範解答は公開されていないので、各予備校講座で付属する過去問解説や市販の過去問題集を参考にするようにしましょう。

1次試験に関しては、上記でも説明しましたが独学でも十分合格することが可能です。

しかし、2次試験は筆記試験で過去問の正答が公開されていないこともあり、独学での合格はかなり難しいです。中にはセンスが良く文章能力も高く独学で合格する方もいますが、あまりオススメはしません。(中小企業診断士の2次試験にマッチしてるかは運の要素が大きい)

2次試験に合格できず何度も受験されている方や、2次試験を諦め養成過程に通う方も多くいるのが現実です。

そのため、2次試験対策は講座を受講することをオススメします。

講座比較のポイントとしては、合格の実績や対策講座の内容になります。

各予備校・通信講座で無料体験講座や資料請求ができるので活用するのが良いと思います。

予備校・講座選びのポイントとして一般教育訓練給付制度の対象かどうかも重要なポイントです。

一般教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣の指定した対象の講座を、修了要件を満たして受講を修了した場合に国から支給される給付金です。

講座費用の20%(上限10万円)が給付される制度で、1次試験/2次試験がセットになっている講座などが対象になっていますが、科目別の講座など対象外の講座もあるため注意が必要です。

給付には必要な要件(出席率80%以上など)があるため、各予備校や通信講座の注意事項を必ず確認するようにしましょう。

中小企業診断士試験に独学で挑むか、講座を受講するか迷っているという方に、講座受講の目安について解説します。

1次試験は、暗記が主体になるため、ある程度知識のある方や、自分でスケジュール管理ができるという方は、あえて講座を受講しなくても、十分合格可能と思います。

自分で勉強のスケジュールを立てるのが苦手、という方は迷わず受講しましょう。

予備校や通信講座の良い点は、講座に従って勉強を進めていけば、ある程度スケジュールやリズムを作ってくれる点です。一人で勉強してもすぐだらけてしまう、モチベーションが続かない、という方は予備校・通信講座のレールに乗っかるのがてっとり早いです。

私もそのパターンで、スケジュールを立てるにしても何から手を付けてよいか分からなかったので、予備校を受講しました。

ただ、合格した今なら言えますが、1次試験は暗記がほとんどなので、講座を受講しなくても何とかなります。市販のテキストやインターネット上に情報が溢れているので、過去問を解いて不明点があれば調べる、という勉強スタイルでも合格は十分可能です。

どうしても苦手な科目や専門性の高い科目(経済学、経営情報システム、財務会計、経営法務など)のみを受講するというのもありです。各予備校・通信講座で科目別で講義を受講することも可能。

自分でスケジュールを立てられる方や、既に他資格(公認会計士、税理士など)を持っているという方は、あえて講座を受講しなくても、十分合格可能です。

1次試験の学習は過去問が主体になるので、過去問集だけあれば何とかなります。

勉強を進める中で、どうしても苦手な科目が出てきた場合は、科目別の講座のみを受講し弱点を補うことも可能です。

2次試験は、事例企業に対する診断・助言を行う筆記試験です。

個人的には、2次試験は講座の受講をオススメします。なぜなら、2次試験は過去問の正答が公開されておらず、何が正解か掴み所がないからです。

予備校・通信講座では、過去の合格者の答案を分析し、ある程度合格に近い答案作成のノウハウを持っています。独学でこの分析を行うのは、かなりしんどいです。

ただ、市販のテキストでも、過去の合格者の2次試験答案を集めた参考書が販売されており、独学で合格する猛者がいるにはいます。ただ、これは文章を書くのが得意だったり高度なスキルを持っている方のみです。

制限時間内に制限文字数内で良い答案を作成するには、文章を書く訓練が必要で、この訓練には第3者の目が入ったほうが良い文章・答案になります。誤字脱字や日本語の言い回しは自分では間違いに気づきにくいです。

一人で正解かどうか分からず悶々と勉強するよりも、講座を受講し勉強の道筋を立てるほうが効果的と思います。

働きながら中小企業診断士を目指すための講座選びのポイントについて解説しました。

私は、初年度からTACのお世話になり何とか合格することができました。

どの講座を受講しても同じ話ですが、授業を受けている時間よりも、家や自習室などで自己学習している時間が圧倒的に長くなります。それも過去問の学習が半分以上を占めることになります。

講座の受講は、その不明点の解説や体系的な知識の会得の助けをしてくれる形になります。また、自己学習の時間が多くなるため、モチベーションの維持という意味でも講座の受講は有意義であったと感じています。

講座の受講有無にかかわらず、勉強する環境やご家族の理解を得ることが大切になってきますので、そのへんも考慮に入れて診断士の合格に向けて頑張っていただけたらと思います。

蛇足ですが、職場の理解は無理に得ようとは思わないほうが良いです。私も仲の良い上司にしか受験を伝えていませんでした(理解の得られる職種ではなかったので)。仕事との両立はなかなか大変ですが、診断士の取得が推奨されていない限りは、理解を得ようと思わないほうが精神衛生上、健全と思います。

コメント